121: Flüchtlinge und Vertriebene – Ungebetene „Volksgenossen“ –1945/46 – die „Volksküche“

Dem Abriss der maroden BRK- Immobilien fällt (2011) auch das sog Schwesternwohnheim, „Kochstraße 1“, zum Opfer. Es handelt sich um das langgezogene Haus von der Kochstraße herkommend rechter Seite, wenn man in das Zentrum blickt. Es ist durch die „Seufzerbrücke“ mit dem alten Badgebäude verbunden. Früher, über die Zeit vor dem 1. Weltkrieg bis in die 1960er Jahre, wurde das Gebäude schlicht mit „Hs. Nr.10“ bezeichnet. Die Häuser in (Bad) Abbach waren insgesamt von hinten bis vorne einfach nur durchnummeriert[1]. In seiner momentanen Form und Ansicht entstand das Gebäude in der Zeit von Georg Koller bis Josef Platiel (1816 bis 1900). Vor ihnen befand sich dort die Bad-Brauerei und ein Erdgeschoss-Anbau mit 10 Zimmern. Hinter dem Haus existieren heute noch tief in den Berg reichende Kelleranlagen, deren Eingänge nach dem Abriss der vorderen Bauzüge wieder frei ansichtig sein werden[2].

Von der Bedeutung des Schwesternwohnheims als Heimstatt der kroatischen Gesandtschaft in den letzten Kriegsjahren werde ich später einmal berichten.

An dieser Stelle will ich mich auf die triste Epoche beschränken, als das Haus Lager der ihrer Heimat entwurzelten Flüchtlinge aus Schlesien und Ostpreußen war, die 1945/46 dem Markt Bad Abbach ohne weitere Bedingungen und Begründungen zugewiesen worden waren.

Ihr Lagerleiter war der stattliche, selbst bewusste, umtriebige und redselige Arthur Schulz (*1894). Seine Frau Gertrud (*1899) unterstützte ihn in seiner aufopfernden Emsigkeit für die Landsleute. Er „herrschte“ 1946 über 60 erwachsene, durch politische und persönliche Schicksals Schläge und Wirrnisse gezeichnete Personen mit ihren Kindern, die allein in diesem Haus bis 1951 untergebracht waren[3]. Erst dann konnten diese Leute z.T. in die drei Gemeinde Häuser in der Gerhard-Hauptmann-Straße umquartiert werden.

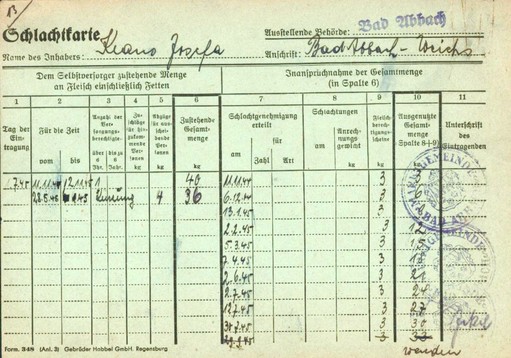

Nachdem diese Menschenmasse (Trecks) in den eilig bereitgestellten Räumen nichts vorfand, womit sie sich hätte selbst versorgen können, Herde, Kücheneinrichtung, Sanitäres, wurde sie aus der Marken-gesteuerten Versorgung aus- und der Gemeinschaftsversorgung eingegliedert. Dazu gehörte vor allem die Gemeinschaftsküche, die im Schlachthaus der ehemaligen Metzgerei Josef Hof, in der Aumeiergasse (jetzt am Mühlbach) hinter der Bäckerei Lambert Nößner (jetzt Müller) vom Flüchtlingskommissariat eingerichtet worden war.

Dort war jeden Tag pünktlich zur festgesetzten Zeit Essensausgabe, wozu sich jeweils eine lange Menschen Schlange einfand, die sich geduldig und gehorsam der Köchin, Frau Neumann, und dem Koch, Herrn Berg, überlassen mussten. Arthur Schulz regelte mit militärischer Dominanz die disziplinierte Abfolge bis der rituelle Ablauf endlich gesichert war.

Es muss noch berichtet werden, dass der Flüchtlingsstrom und Zuwachs an Menschen den Einheimischen Abbachern, die selbst noch an den immensen Kriegslasten und Nöten zu leiden hatten, unbequem und lästig erschien. Die miserablen, verarmten Ankömmlinge, in der unseligen Hitlerzeit noch allumarmend „Volksgenossen“ genannt, waren auf die Einsicht, Menschlichkeit und Barmherzigkeit der Eingestammten angewiesen. Es gab außer den Hilfsbereiten hier zu Ort auch eine große Menge, die sich und das Ihre verbissen verweigerten, so lange sie konnten.

Gleich nach dem Krieg war man auch in Abbach noch nicht reif für die Einsicht, dass sich der Zuwachs neuer Menschen aus irgendwo zu einem genetischer Segen, einer Blutauffrischung entwickeln könnte. Außerdem bedachte man nicht, dass sich eine neue Vielfalt an Geschicklichkeiten, Ideen und Bräuchen einnisten wird, die uns bereichern sollte.

Dazu kam: Was an Denk-Unwürdigem die Erwachsenen dachten, redeten, laut zum Ausdruck brachten, übertrug sich auch auf die Gedanken und Reaktionen von uns einheimischen Kindern. Da verweilten und lebten unter uns plötzlich Leute, die man als Fremdlinge, ja Eindringlinge empfand! Dies zeigte sich besonders auch in der Schule, wenn die Kinder noch dazu evangelisch waren, was z .B. bei den Siebenbürgener Sachsen und den Vertriebenen aus den ehemaligen Siedlergebieten Österreich-Ungarns der Fall war „Verba docent – exempla trahunt!“( zu deutsch: „Worte belehren nur – das Beispiel regt zur Nachahmung an!“) – das ist ein alter Erziehungsgrundsatz . Oder: „Wie die Alten sungen – so zwitschern auch die Jungen“. Solches „Gezwitscher“ meiner selbst aus meiner Flegelzeit ist mir natürlich auch noch in Erinnerung. Glücklicher Weise gelingen Kindern neue Kontakte schneller und leichter als manchem Erwachsenen!

Letztere haben vielfach zu wenig bedacht, dass sich da nicht etwa in Schlesien oder Ostpreußen einmal eine Gruppe schnell auf die Reise begeben hätte, um dem schönen Bad Abbach, an der Donau gelegen, einen Besuch abzustatten. Aus welchem Zwang heraus sie zu Hause alles hinter sich lassen mussten, mag die folgende Geschichte erhellen. Sie zeigt, welche Katastrophen hätten passieren können, wenn die Menschen nicht geflohen wären.

Es scheint von weit hergeholt, wenn ich von der obigen Baugeschichte und der Schilderung der hiesigen Flüchtlingsproblematik zur Ursachenforschung in die Familiengeschichte abschweife. Aber ich wage es trotzdem:

Meine Mutter Franziska, geborene Schmidbauer, stammte aus dem Bauernhaus in Saalhaupt Nr.12, heute zu Bad Abbach gehörig. Es waren ihrer 12 Kinder, alles Mädchen bis auf einen Bub. Im Jahr 1939/40 begann die Reichsregierung nach der Enteignung der benötigten Gründe mit dem Bau der Autobahn von Regensburg durch die Hallertau nach München. Es war die „Organisation Todt (O.T.)“ am Werk und der in Saalhaupt gerade tätige Capo über sowohl Deutsche wie Fremdarbeiter und Häftlinge war Otto Tews (um die 30).

Sein oftmaliger Kontakt mit meinem Großvater, der damals in Saalhaupt das Sagen hatte, führte ihn auch mit dessen Familie zusammen.

Unglücklicherweise ließ sich meine sehr hübsche und allseits geliebte Tante Maria von ihm betören und folgte ihm in dessen Heimat Rügenwalde. Es war im Juni 1940, als fern der Heimat ohne jegliche Beteiligung von Angehörigen die Trauung stattfand.

Nur zu meiner Mutter, ihrer Schwester also, riss der Kontakt nicht ab. Man wechselte Briefe und telefonierte gelegentlich miteinander, so lange, wie der Kriegsverlauf es zuließ.

Den letzten Brief von Tante Maria fand ich nach dem Tod meiner Mutter in ihrem Nachlass und ich zitiere daraus, damit jeder sieht, aus welchen Ängsten und Motiven heraus, ja in welcher Todesangst, die Leute, die plötzlich vor unserer Haustüre standen, ihre Heimat fluchtartig verließen:

„Rügenwalde, den 22.11.1944

(…) Fannerl (meine Schwester Franziska war damit gemeint A.d.V.) fragt, wann ich wieder komme. Ja Kind, das kann ich heute noch nicht sagen. Vielleicht, wenn der Krieg aus ist, wenn wir dann noch am Leben sind. (…) Dieses Jahr wird wohl noch die Entscheidung fallen, ob wir siegen. Das müssen wir aber, denn sonst sind wir alle verloren. Hoffentlich kommt der Russe nicht nach hier! Ausgeschlossen ist das nicht. Ja, das ist dann wohl der Tod. Wir wissen noch nicht, was wir vor uns haben. Hoffentlich kommt Otto heil aus Opstpreußen heraus! (…)[4]“

Tante Maria wollte die Rückkehr ihres Mannes aus dem umkämpften Ostpreußen abwarten. Sie wollte nicht ohne ihn flüchten Das war das Todesurteil, dass sie über sich selbst verhängte! Sie war erst 25 Jahre alt, als sie starb!

Wie Otto Tews nach dem Krieg meine Mutter wissen ließ, wurde seine Frau von einem Rudel der hereinbrechenden russischen Soldateska hintereinander mehrmals vergewaltigt, bis sie dabei elend verstarb. Tews wusste später nicht einmal, wo und wie seine Frau begraben wurde.

Der Kontakt zu ihm riss vollkommen ab, weil die Familie ihm die Schuld für den traurigen Ausgang gab.

Einen anderen schmerzhaften Fall aus der Kriegs – und Nachkriegszeit haben wir noch nicht behandelt. Es geht um das Verhängnis der Vertreibung aus der Heimat, die einsetzte, als osteuropäische Nationalisten nach Einbeziehung der ehemaligen deutschen Reichsgebiete, wie Ostpreußen und Schlesien, der ehemals von der deutschen Wehrmacht besetzten Staaten, wie der Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Ungarn, oder Protektorate wie dem Sudetenland, in das kommunistische Imperium Stalins an den meist Unschuldigen Rache nahmen.

Auch diese Menschen mussten nach ihrer Ankunft bei uns zunächst einmal erst aufgenommen, angenommen und allmählich integriert werden. Es war eine wirkliche Völkerwanderung die in den Wendejahren 1945/46 über unsere Heimat hereinbrach. Es waren unter ihnen Menschen von körperlichen und seelischen Verletzungen wie unvorstellbaren Wunden und Narben gezeichnet, die erst spätere Generationen überwinden konnten.

Ich schildere an dieser Stelle beispielhaft die Vertreibung der in Biskoschena/ Ukraine deutsch-stämmig geborenen, heute in Bad Abbach lebenden, 86 Jahre alten Olga Baaske, geborene Martschenko, verwitwete Hulak.[5] Sie lebte zuletzt in Krasowitsch/ Ukraine mit ihrem Ehemann Willi und ihren Schwiegereltern Markus und Theresia auf einer kleinen Hofstatt von 10 ha, und sie besaßen eine Kuh und anderes Getier, die der Familie ein bescheidenes Leben ermöglichten.

Mit dem Rückzug der deutschen Wehrmacht aus der annektierten „Kornkammer“ der Deutschen, der Ukraine, begann das verhängnisvolle Schicksal der Olga Hulak und ihrer Familie: Die Russen waren in das entstandene Vakuum nachgerückt, die Bauern wurden enteignet und Kolchosen errichtet. Im kommunistischen Sowjet Paradies herrschten bald Hunger, Seuchen und Verfolgung. Olgas Schwestern Nadia und Maria starben an Entkräftung und an der Ruhr. Es gab bisweilen nichts anzuziehen und zu essen War es ein Verhängnis oder doch großes Glück? Olgas Schwiegermutter Theresia war deutscher Abstammung Sie war in Siegenburg geboren worden. Nach Deutschland sollte sich die Familie daher retten, rieten die einen, dorthin, wo sie herkommen, solle sich die Sippe verziehen, drängten die anderen.

So entschloss man sich 1944, das Baby Valentina war am 14. Juli erst geboren, im September, vor Einbruch des Winters, den Aufbruch zu wagen. Wohin sollte die Reise gehen? In das Ungewisse, nach nirgendwo? – Nein, nach Teugn in Deutschland. Dort lebte eine Schwester der Theresia. Das war das Ziel. Das war aber keine bequeme Tagesreise!

Vorher musste man packen. Das Dorf Krasowitsch stellte einen Wagen zur Verfügung; vier Pferde umfasste das Gespann und eine Kuh begleitete die Truppe im Schlepptau. Man dachte noch fürsorglich an das Baby, das unterwegs Milch zum Leben brauchte.

Tisch und Stühle, Schränke und Geschirr für das zukünftige zu Hause mussten auf den Wagen, Futter für die Tiere, und Markus und Willi hatten im Geheimen als Proviant noch ein Schwein geschlachtet und eingepökelt. Das alles ließ anfangs trotz der drangvollen Enge die Hoffnung auf einen guten Ausgang offen. Ein Stück Heimat befand sich ja auf dem Wagen. Man musste vorerst nicht hungern und es wurde nicht einsam auf den maroden Wegen und in den morastigen Landstrichen der Ukraine, weil sich mehrere Schicksalsgenossen aus Krasowitsch in der Karawane befanden.

Die Angst vor russischen Partisanen trieb sie bisweilen auf zermürbende Umwege, auf denen das Stück Heimat auf dem Wagen zur Last wurde. Auch die klapprigen Pferde verließen die Kräfte. Und so warf man ein um das andere Stück Erinnerung, das für die neue Welt gedacht war, über Bord.

Erschöpft kam die fünf köpfige Familie vor dem Winter in Litzmannstadt (Lodz/Polen) an. Oftmals musste sie die Nächte auf Heu und Stroh in windigen und baufälligen Scheunen verbringen. Und da war die kleine Valentina; mit ihr hatte manche mitleidige polnische Seele Erbarmen und spendete Milch und andere Nahrung.

Aber hier war auch Schluss mit dem eigenen, inzwischen untauglichen Gefährt Man nahm der Familie den Wagen, die Klepper und die Kuh, drängte sie in einen Zug in Richtung Österreich, wo in Linderbrunn, nahe Wien, ein Lagerleben auf sie wartete. Aber auch da rückten die Russen näher und die Tiefflieger bereiteten ihre Ankunft vor.

Also drängte der Lagerkommandant zur Fortsetzung der Flucht nach Sonntagberg in Niederösterreich. Hier verbrachte die Familie den strengen Winter von 1944. Willi konnte als Helfer bei einer Bäuerin für Olga und Valentina ein Weniges gegen den Hunger tun. Aber leider nicht sehr lange. Er wurde zum Militär einberufen und an die russische Front geschickt. Olga, die wieder schwanger geworden war, musste er zurücklassen.

In der Ungewissheit über den Aufenthalt und das Schicksal des Vaters wurde das Kind Willi geboren. Was hielt den Rest der Familie da noch im Lager? Das Frühjahr 1945 schickte sie wieder auf die Reise. Per Zug ging es nach St. Pölten, aber ein Luftangriff zerstörte die Stadt und den Bahnhof. Den Hulaks blieb zwischen den Bombentrichtern und Ruinen fast nichts mehr übrig: Für die Oma ein Topf und eine Decke, für Opa der Rucksack, und für Olga die kleine Valentina auf dem Arm. Der auf der Irrfahrt geborene Willi war ihr zwischenzeitlich gestorben.

Einen Zug gab es zur Weiterfahrt nach Teugn vorerst nicht mehr, also ging es zu Fuß auf verschlungenen Wegen weiter nach Passau. Hier konnte man zum Glück wieder einen Zug besteigen, der die fünf Überlebenden wohlbehalten nach Bad Abbach-Bahnhof brachte.

Der Weg zum Ziel der Reise zu Fuß war bei der durchlebten Mühsal der vergangenen Zeit nur noch eine Kleinigkeit, wenn gleich sie alle ausgehungert und erschöpft vor der Tante Maria Haus in Teugn standen.

Nachdem im Jahre 1949 Gewissheit über den Tod Willis bestand – er war in der Ukraine an einem Magengeschwür gestorben – heiratete Olga Hulak 1952 den Georg Baaske. Er baute bis 1956 ein kleines Haus am Hebberg in Abbach, wo sich inzwischen viele Flüchtlinge und Vertriebene, auch solche aus dem Sudetenland, niedergelassen hatten Dann konnte man aus Teugn hierher ziehen und sesshaft werden. Olga kam mit einer neuen Familie zwar zur Ruhe, aber die Vergangenheit hat sie geprägt, das hohe Alter jedoch lässt sie vieles vergessen.

Das Schicksal der Olga Baaske erzählte ich als ein Beispiel der noch wenigen lebenden Zeugen für die Leiden von Mitmenschen mitten unter uns, die für die Verbrechen der Nazis in den besetzten Ländern zu büßen hatten.

Möge allen Menschen auf der Welt Gleiches erspart bleiben!

[1] Siehe Wählerliste von 1946 Archiv III.18.4.2.a.

[2] Archiv 8.2.2.(VII.1).

[3]. Wählerliste a.a.O.

[4] Aus dem Brief von Maria Tews an meine Mutter vom 22.11.1944. Privatbesitz.

[5] Interview mit Olga Baaske am 5.1.2011. Dobschenzki, Jennifer in MZ v. 4.5.2005: „Wir lebten von der Gutmütigkeit der Menschen“. Kopie .