Es galt auch für Bad Abbach: Wenn Du keine vermögenden Eltern hast, oder solche, die zu extremen finanziellen Opfern bereit sind – das waren in Bad Abbach von 1945 bis 1957 höchstens 10 rare Ausnahmen – konntest Du an keine höhere Schule gehen. Das hieß in letzter Konsequenz: Später kannst Du an keiner Hochschule studieren! Mädchen waren am Gymnasium eine seltene Ausnahme. Wenn ich den damaligen Markt Abbach geistig auf- und abmarschiere und überlege, kann ich mich in der genannten Zeit nur an zwei junge Frauen aus besserem Hause erinnern, die im Besitz der Hochschulreife waren.

Vor 1957 war an eine staatliche Studienförderung nicht zu denken.

In diesem Jahr wurde im gesamten Bundesgebiet die Unterstützung nach dem sog. Honnefer Modell eingeführt.

Für dieses musstest du, aber erst an der Hochschule, die Bedürftigkeit und gute Leistungen aufweisen.

Je nach Notlage war die Unterstützung gestaffelt. Manchmal ging es bis zu ca. 500 DM monatlich. In den letzten Studienjahren bekam man das Geld nur mehr als Darlehen. Erst 1971 wurde das Honnefer Modell durch BAföG abgelöst.

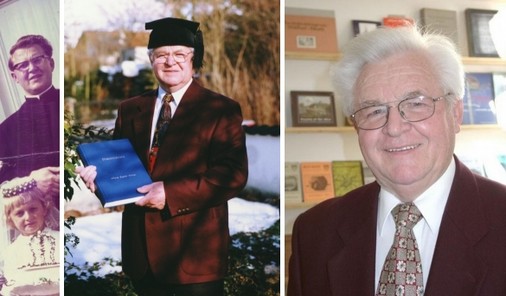

Es ist vielleicht am authentischsten, wenn ich von mir erzähle, und wie ich selbst meinen Weg zum höheren Bildungsziel wirtschaftlich bewältigte. Ich war in gewisser Weise aber ein Sonderfall. Mutatis mutandis (= irgendwie) lief es aber allgemein auf ähnliche Weise:

1948 schloss ich die Volkschule mit einem sehr guten Zeugnis ab. Die Schulpflicht war nach 8 Jahren zu Ende. Ich konnte in der Bäckerei Nößner (heute Müller) meine Berufslehre als Bäcker beginnen. Es gab für Schulabgänger fast keine Lehrplätze. Meinen Traum, das Gymnasium zu besuchen, hatte ich ausgeträumt.

Da drängten mich einige Leute von hier längere Zeit, das eben erst betretene, neue Betätigungsfeld aufzugeben und meine Talente auf andere Weise zu nutzen.

Gab es nicht vielleicht Ausnahmeregelungen für Spätberufene? „Wenn du etwa Geistlicher werden wolltest? Dann findet dein Pfarrer bestimmt einen Ausweg für dich!“ Diesen Floh setzte man mir mehrmals ins Ohr, bis er wirkte.

Bestimmt regte sich in mir immer auch ein Bedenken: „Wenn sich dann aber im Lauf der Jahre herausstellt, dass mein Talent zum Abitur nicht reicht?“ – Um die Antwort waren die Ratgeber dann nicht verlegen: „Dann kannst du immer noch Lehrer werden. Man braucht auch christliche Lehrer. Man benötigt für die LBA (= Lehrerbildungsanstalt) kein Abitur. Wenn das Talent nicht reicht, ist es ein ehrlicher Grund, dass es mit dem Pfarrer nicht klappt. – Gott wird´s schon richten!“

Es war ein hoher Preis, den ich später zahlte, als ich mich auf diese Lösung einließ! Wie stand es hernach mit der versprochenen Hilfe? – Mein seliger Vater führte mir die Risiken vor Augen, aber ich war zu blind vor Begeisterung.

Von meinen Eltern konnte ich für ein Studium keine dauerhaften Zuwendungen erwarten. Gewiss haben sie mich im ersten Jahr nicht im Stich gelassen. Ich war im Schuljahr 1948/49 in den 1. Kurs an der Spätberufenenschule Hirschberg bei Weilheim eingetreten. Meinem Vater kam das im Jahr der Währungsreform auf stolze 80 DM monatlich zu stehen. Das bedeutete eine schwere Belastung für die übrige Familie. Darum bot Pfarrer Alois Lehner an, ein Jahr lang monatlich 30 DM beizusteuern. Nach diesem Jahr hätte ich zwei verlorene Jahre nachgeholt und könnte an eine andere, billigere Bildungsstätte wechseln.

So geschah es, indem ich die Aufnahmeprüfung am humanistischen „Alten Gymnasium“ in Regensburg für die 3. Klasse geschafft hatte. Ich war bereits 16 Jahre alt. Jetzt sollte ich, alt genug wie ich nun war, für mich selber sorgen.

Mit dem Eintritt in das Bischöfliche Knabenseminar Obermünster in Regensburg war der Anfang damit gemacht. Da gab es in den ersten zwei Klassen genug schwache Zöglinge, die mit den Fächern Mathematik und Latein Schwierigkeiten hatten. Man bildete für mich zwei Nachhilfegruppen mit je sechs Teilnehmern für zweimal in der Woche zum Preis von 50 Pfennigen die Stunde, die jeder zu zahlen hatte.

Das „Honorar“ wurde mir nicht ausgezahlt, sondern am Ende des Trimesters mit dem Kostgeld in Höhe von 180 DM verrechnet.

Wegen guter Leistungen am Gymnasium erhielt ich von der Albertus-Magnus-Stiftung ein Stipendium von 200 DM jährlich.

So musste mein Vater nichts oder nur wenig zuzahlen. Ich wollte nie jemandem zur Last fallen, oder von jemand abhängig sein.

Als ich in der 5. Klasse des Gymnasiums war, bewarb ich mich in den Ferien um den Posten des Aushilfspostboten in Wutzlhofen, eine Bahnstation hinter Regensburg. Täglich fuhr ich während der „Großen Ferien“ mit dem Fahrrad von Obermünster aus, wo ich letztere verbrachte, um 5 Uhr früh nach Wutzehofen zu meinem Einsatzort. Ich hatte dann einen schweren Botengang vor mir. Zu meinem Revier gehörten die Orte Grünthal und Hauzenstein und alle Einödhöfe 20 km im Umkreis. Hoch bepackt, Post und Pakete hinaus zu den Bauern. Neue Post herein! Der Graf von Hauzenstein hatte, wenn ich seine Post ablieferte, Mitleid mit mir, und spendierte mir ein Glas Milch und ein Wurstbrot, damit mich bis zum Dienstschluss die Kräfte nicht verließen. Hernach ging es mit dem Fahrrad zurück ins Seminar. Der nächste Tag folgte, wie gehabt. Das waren meine Ferien.

Während meiner Gymnasialzeit nahm ich während der Ferien jede Gelegenheit wahr, bei der ich mir ein paar Mark ergattern konnte. So lernte ich im Männerverein den Bürgermeister von Peising, Guts- und Gastwirtschaftsbesitzer Hans Kugler, kennen. Er war früher selbst Priesterschüler und hegte große Sympathie für mich. Er konnte mich für die bevorstehenden Erntearbeiten dringend brauchen und stellte mich als Erntehelfer (Arnschiassa) ein. Es war eine schwere Zeit und Arbeit! Schon der Weg per Rad nach Peising war lästig. Hinzu geht es immer bergauf. Gott sei Dank, ging es am Abend zur Heimfahrt nach getaner Arbeit nur bergab! Ich musste auf dem Feld hinter dem Schnitter, der noch mit der Sense das Getreide mähte, die Garben auslegen und binden. Als bei brennender Sommerhitze die Ernte eingebracht wurde, musste ich auf dem Feld die Garben mit einer Gabel aufspießen und auf den Wagen heben, wobei die Fuhre, die ein Pferdegespann zog, immer höher wurde. Bei der Gerste wurde ich zum Entladen in die Scheune abgestellt, wo es schrecklich staubte.

Während dieser Tätigkeit waren Mittag- und Abendbrot gratis. Mittags und Abends bekam ich auch eine halbe Bier. Den restlichen Durst löschte Wasser von der Leitung. Nach dreiwöchiger Erntearbeit verdiente ich mir damals 100 DM.

Gegen Ende meiner Gymnasialzeit suchte ich in den Ferien Arbeit beim BRK (Bayerisches Rotes Kreuz). Der Dienst war im Rheumakrankenhaus in Bad Abbach abzuleisten. Ich wurde als landwirtschaftliche Hilfskraft engagiert. Dabei war ich dem Obergärtner Jobst von hier unterstellt. Er war, wie er selbst bezeugte, ein ehemaliger SS-Mann und hatte sich seine Kapomanieren noch nicht abgewöhnt. Er war ungewöhnlich sarkastisch zu mir. Er ließ mich Tage lang im Bunker unter dem Bad-Hotel Kohlen schippen. Nur Kohlenstaub schlucken konnte ich, und nichts war mit Sonne und frischer Luft. Wenn es aber Dreckwetter hatte, musste ich bei der Anlage und Pflege von Spazier- und Wirtschaftswegen im Bereich der Schwefelquelle und zum Waldfrieden mithelfen.

Die Bezahlung war sehr schlecht und unangemessen, eben landwirtschaftlicher Tarif um den „Rotkreuzpfennig“ gekürzt. Dafür erhielt ich zu Mittag und Abend freie Verpflegung. Diese Arbeit nahm ich nur einmal an, dann nie wieder.

Es beschleicht mich heute noch Übelkeit, wenn mir ein Restposten neidiger Zeitgenossen nachsagt, sie hätten sich vor lauter Unterstützung für mich einen Kropf gehoben.

Zweimal im Jahr, zum Brünnlfest im September und nach der Christbaumversteigerung des Katholischen Männervereins am Tag des hl. Stephanus, bekam ich aus der Vereinskasse 100 DM. Dafür musste ich diesem und dessen Präses, Pfarrer Ludwig Meier, das ganze Jahr über als Standby für alles Mögliche zur Verfügung sein. Zur genannten Christbaumversteigerung musste ich alljährlich die „Festrede“ halten. Aus dem Erlös bekam ich die genannten 100 DM.

(Nebenbei sei erwähnt, dass mir der Verein zur Diakonenweihe das Brevier (= Stundengebet) um 500 DM kaufte, allerdings mit der Auflage, dass ich es täglich und bis zu meinem Lebensende für die lebenden und verstorbenen Mitglieder persolviere!)

Nach der 7. Klasse am Alten Gymnasium und im Seminar am Petersweg in Regensburg befanden meine Vorstände, ich sei nun reif genug, nach Weiden in der Oberpfalz umzusiedeln, um mich als Subpräfekt am Aufbau eines neuen Bischöflichen Seminars nützlich zu machen. Ich könnte mich dort nebenbei auf das Absolutorium am Humanistischen Gymnasium vorbereiten und die 40 Schüler einer Vorausklasse betreuen. Dafür sei ich dann frei von Kostgeld- und Mietzahlung. Ich ließ mich auf das Ansinnen ein, verbrachte in diesem Sinne die letzten zwei Jahre in Weiden als Aufsichtsperson, Nachhilfelehrer, Sportbetreuer, Klagemauer, Allrounder mit den mir anvertrauten Knaben im Jugendheim an der Naab, bis das neue Seminar eröffnet wurde. Es war das Jahr 1956, als ich das Abitur ablegte.

Ein Jahr nach meinem Wechsel an die Phil.-Theol. Hochschule in Regensburg und in das „Große Seminar“, das Priesterseminar am Bismarckplatz, bewarb ich mich sogleich um ein Stipendium nach dem sog. Honnefer Modell. Ich musste die Eingangs- und Eignungsprüfung ablegen, wonach ich monatlich 150 DM bekam – auch in den Ferien! Ich konnte es anfangs gar nicht fassen, dass ich nun ein kleiner Staatspensionär war. Von 1959 bis 1961 war das Geld auf Darlehensbasis, das ich nach der Primiz gleich wieder zurückzahlen konnte (ca. 3000 DM).

Nach der Meinung des Herrn Regens Karl Hofmann war ich auch der rechte Mann, den schlecht frequentierten Seminarladen im Klerikalseminar für die ganze Kommunität, und natürlich auch zu meinem eigenen Nutzen, wieder in Schwung zu bringen.

Im Seminar gab es für die Alumnen ja keinen freien Ausgang. Für Besorgungen musste man sich in eine Ausgangsliste eintragen. Könnten sich die Studenten ihren Bedarf im Seminar selbst decken, wäre das Ausmaß der Ausgänge reduzierbar.

Ich jedoch bekam unbehinderten und unkontrollierten Ausgang für den Einkauf beim Großhandel und eine Summe Startkapital, das zu amortisierten sei. Der Laden sei in einem Bogengang des ehemaligen Schottenklosters St. Jakob einzurichten und dort solle ich meine Talente wuchern lassen. Ich schaffte mir auch gleich ein gebrauchtes Motorrad Marke Puch als Transport- und Verkehrsmittel an und stellte es extraterritorial unter.

Meine ersten Gedanken galten dem Sortiment. Zu ihm gehörten Schreibwaren wie Hefte, Bleistift, Füller, Tinte, Ordnungsmappen aller Art und Briefpapier. Als Bezugsquelle wählte ich das einschlägige Großhandelsgeschäft Hinker & Dorfmüller am Kassiansplatz.

Sehr wichtig waren aber auch Toilettenartikel wie Zahn- und Rasiercremes, Seifen, Badezusätze, Rasierwasser, Parfums und wohlriechende Salben. Diese beschaffte ich in der Drogerie F.X. Müller am Neupfarrplatz. Hier lag die Gewinnspanne sehr hoch. Unmittelbar folgten jedoch die Textilien. Ich führte alle Verschleißartikel wie Socken, Unterhosen, Taschentücher. Im Sommer handelte ich mit Badehosen, im Winter mit warmen Schals und Baskenmützen, die Kleriker damals gerne trugen.

Am meisten verdiente ich, wenn ich die Schwester eines Alumnen zur Hochzeit ausstaffieren konnte. Diese benötigte Bettwäsche und Tischtücher, auch Unter- und Feinwäsche.

Wie sich leicht erahnen lässt, führte ich ein Sortiment, das nicht ganz im Sinne der Väter des Seminarladens war. Wer aber einmal von der Händlerleidenschaft ergriffen ist, den treibt sie zu immer neuen Expansionen!

Der zuverlässigste Geschäftszweig bestand in den Lebensmitteln. Täglich gaben die Herren Studenten in großer Zahl bei mir die Bestellung für Leberkässemmeln zum Haustus (= nachmittägliche Brotzeit um 16.00 Uhr) auf. Ich übermittelte Zahl und Größe der benötigten Ware an die Metzgerei Händlmeier in der Gesandtenstraße. Pünktlich um 16.00 Uhr stand dann den Herren Mitbrüdern der gewünschte Leckerbissen inclusive Essiggurke und Senf zur Verfügung. Ich hatte nur für den Transfer und das Inkasso zu sorgen.

Am Ende des 4. Semesters, vor dem Beginn der Theologie, wurde mir der Handel aber zur Last, und ich war froh, als ich mit dem Herrn Regens das letzte Mal abrechnen konnte. Ich notierte im Tagebuch: „Gott sei Dank, den Laden habe ich los! So bleibe ich davor bewahrt, eine Krämerseele zu werden. Fazit der Abrechnung: 530,85 Gewinn. 300 DM durfte ich behalten.“

Im 5. Semester, nach dem Abschluss der Philosophie (Admission) bewarb ich mich am neu errichteten Lehrstuhl für christliche Gesellschaftslehre (Prof. Franz Klüber) mit Erfolg um den Posten einer wissenschaftlichen Hilfskraft. Dort fungierte ich dankbaren Herzens als Famulus und „Kümmerer“ für den in Regensburg als Fremdling lebenden Professor.

Er kam aus dem fernen Rheinland und war über die Dienste eines Insiders besonders froh. Ich brachte ihn durch mein Bemühen für die erste Zeit seines Regensburger Daseins am Tisch des Seminars unter. Dafür konnte ich mir die vorgeschriebene Arbeitszeit von 1 ½ Stunden täglich in seinem Seminar einteilen, wie ich wollte. Ich musste vor allem bei den Seminarveranstaltungen Protokoll führen, die benötigte Literatur bestellen und einordnen und den öfter erkrankten Herrn Professor vertreten. Dafür erhielt ich monatlich 150 DM und die volle Zufriedenheit meines Herrn als Lohn. Im Jahre 1962 wurde ich sogar auf 200 DM aufgebessert. Das Geld aus dem Hochschuldienst war von 1958 bis 1962, dem Jahr meiner Priesterweihe, eine sichere, wenn auch schmale, finanzielle Basis.

Als Kaplan verdiente ich monatlich nur mehr 180 DM bei freier Kost und Wohnung im Pfarrhof.

Ab dem 6. Semester nahm ich zusätzlich, immer während der Semesterferien, die Verbindung zur Deutschen Bundespost wieder auf. Mein Vater war bei ihr außer seinem Schneidergeschäft als Postfacharbeiter (Zusteller) tätig. An seiner Dienststelle in Bad Abbach konnte ich während der ganzen Zeit meiner Semesterferien als Urlaubsvertreter für die ganze Mannschaft Verwendung finden. Es gab an unserer Post zu dieser Zeit vier Zusteller. Ich aber musste während meiner Anwesenheit immer nur den gleichen Postbotengang erledigen. Er begann mit den Häusern am damaligen Feuerwehrhaus (jetzt ev. Kirche) in Richtung Fuchsweg, Peising, Streicherhöhe, Eiglstetten, Peisenhofen, Frauenbrünnl und Weichs. Man musste alles noch per Fahrrad bewältigen. Die Briefkästen auf diesem Weg musste ich leeren. Dazu kam noch die sog. Abfertigung vor Schließung der Poststelle am Abend, nachdem das Postauto die Briefsäcke und Pakete für den Transport nach Regensburg aufgenommen hatte.

Den damaligen Job liebte ich sehr. Ich war viel an der Natur, begegnete vielen Leuten (leider auch bösen Hunden!), hatte viele Kontakte und Gespräche, erfuhr alle Neuigkeiten am Ort und aus der Umgebung. Dazu stimmte auch die Kasse. Steuern entrichtete ich als Werkstudent nicht. Aus dieser Zeit habe ich nur schöne, lebendige Erinnerungen bewahrt.

Wie man meinen Ausführungen entnehmen kann, musste man sich, wenn man im Leben etwas erreichen wollte, immer schon plagen. Unser einem flogen die gebratenen Tauben nicht in den Mund. Wenn man aber einmal mein Alter erreicht hat, war alles nur Episode und es blieb keine Reue zurück.